CONVERSANDO CON EL ESCRITOR Y DRAMATURGO JOSE IGNACIO CABRUJAS

A Gustavo Ibrahim por

su joven admiración a este insigne personaje.

“A lo único que yo quisiera apostar en mi vida es a no

engañarnos más. Es ésa desesperada necesidad que siento en este punto de mi

vida. No quiero engañarme ni engañar a los demás”.

“No anden buscando la autenticidad, porque nosotros somos

unos copiones, una gente que se copia de todo el mundo, estupendo. Y así somos,

y cuál es el problema, debemos llevarlo a mucha honra”

“Yo sigo creyendo que la democracia es una forma digna de

gobierno y creo que es uno de los sistemas más cónsonos con el propio sentido

humano.”

“No soy presumido ni vanidoso, así que lo que he sido, lo que

he dicho, lo que he escrito, allí como prueba de una época que viví e

interpreté en mi forma de entender este país y de dónde venimos. Al final nadie

muere del todo, allí hay una obra sobre un país y su gente que he amado. No

renuncio a nada de lo que he hecho.”

Entre los papeles y carpetas de mi biblioteca, encontré está conversación impresa con el dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas. Por los años transcurridos, en hojas ya amarillentas, la trascripción estaba borrosa sin autor de quien la hizo, ni fecha alguna, por lo que me di a la laboriosa tarea de cotejar entre lo escrito y las diferentes fuentes bibliográficas que recogen la palabra de este celebre intelectual criollo. Me asombra por dos motivos: su originalidad y segundo su vigencia para estos tiempos tormentosos. José Ignacio Cabrujas fue el hombre de teatro más importante del siglo pasado, con más de 20 obras escritas y escenificadas, sin obviar su ya reconocida reputación en los emblemáticos ensayos y crónicas del acontecer nacional en diarios importantes como El Nacional y El Diario de Caracas, que ya no circulan al público, aunque El Nacional se mantiene en forma digital. Escritor de guiones de telenovelas que marcaron un ante y un después en la producción dramática de la televisión venezolana, más de 15 guiones de películas. Un personaje, en general muy controversial que está vigente, como diríamos a lo vernáculo: “vivito y coleando”. Sin más nada que agregar, los dejo frente a la visión crítica del lector, que es en última instancia quien da su veredicto.

-El escritor y amigo suyo

Íbsen Martínez señaló que la sociedad venezolana es una sociedad

fracasada, una sociedad todavía hoy postcolonial que se precipitó en el fracaso

sin haber alcanzado cabalmente esplendor alguno. Una de esas sociedades a medio

hornear, la frase es de V.S Naipaul, en las que el único gran arte es la

gesticulación. Una sociedad que gesticula destinos y grandezas. ¿Qué opinas

José Ignacio Cabrujas de esa afirmación? Por cuanto siento que tiene relación

con lo que has expresado sobre los venezolanos y nuestra historia

socio-cultural y política.

JIC: -En primer lugar agradecerte esta

conversación concertada y ese abreboca es como un dardo que has lanzado en todo

el centro de la diana, y no precisamente a la hermosa mujer Diana de Gales, que

es puro candor y ternura. Y por otro lado has citado a Íbsen Martínez, gran amigo, compañero de aventuras en el medio

televisivo e intelectual, con una afirmación que comparto plenamente. Ya es

hora que nos reconozcamos como lo que somos, el país se ha vaciado de sus

significados, de las tres o cuatro inquietudes conceptuales que lo definían, y

ahora no alcanza a mirarse ni a entenderse. La realidad ha descarado el

pensamiento y estas alturas nos hemos

sometido a todas las locuras posibles y por verse. Ostentamos un record

histórico en el despilfarro de cientos de millones de dólares petroleros, ya el

bolívar no existe como valor de cambio, solo exhibimos nuestra caratula de

copiones, y a mucha honra.

-Cabrujas, te acuerdas

de aquella frase que dijo Simón Rodríguez, cuando regreso a América con ideas

educativas originales para implantarlas

a través de la educación, hablaba de unas bases que edificaran la República. “Inventamos o erramos” o aquella que exhortaba

a ver más hacia adentro del suelo nativo

que hacia la Europa, Francia e Inglaterra. Al final fracaso y nadie lo

entendió, ni siquiera Sucre, que lo consideraba un loco. ¿Eso no está

relacionado con lo que has afirmado en reclamo de comprendernos desde lo que

somos, develando nuestras imposturas? ¿Por

qué no profundizas en eso de “copiones”?

JIC: -Como no. Lo he dicho muchas veces y ya suena como un

estribillo que se encuentra en google, no andemos buscando autenticidad porque

nosotros somos unos copiones, una gente que se copia de todo el mundo,

estupendo, y así somos y cuál es el problema, a mucha honra. Está en

circulación un libro del historiador Antonio de Abreu Xavier con un título muy

sugerente “La pasión criolla por el faschión”

donde señala como desde los siglos coloniales siempre nos importó la moda y lo

que se lucia en Europa. Y digo yo en

tono de interrogarme a mí mismo, ese no es el centro de nuestro mestizaje y de lo que terminamos siendo como

sociedad, y no solo en Venezuela sino en toda América Latina, pero nosotros

somos la demostración por excelencia. Hay

gente que quiere estigmatizarnos y condenarnos a ser ciudadanos de la arepa y

el maíz, y de cogollo. Cuando el venezolano es un checo, un noruego o un danés,

un ruso, o un… lo que tú quieras. Nosotros

somos los ciudadanos más universales del planeta Tierra. Mucho más universal es

un venezolano que un francés, lo cual no quiere decir que sea más culto. Un

francés tiene una forma, una economía, una historia, pero un venezolano tiene

mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es

simplemente un francés, no más que un francés, pero un venezolano es un francés

y un noruego también. Y con relación a lo que decías de Simón

Rodríguez es totalmente cierto, a la

final se impuso el sistema educativo lancasteriano cuyo fundador fue el inglés

Joseph Lancaster, que el mismo Bolívar tuvo que reconocer que tenía sus

bondades. Desde esa universalidad hemos hechos grandes aportes en la cultura y

en la ciencia.

-Lo que yo siento es

que si somos unos copiones no tendremos nunca identidad cultural, siempre

estaremos ensayando y errando. No le veo nada bueno, sobre todo en las

postrimerías del siglo XX e inicio del siguiente, globalizado, con redes digitalizadas y grandes

potencias que siguen decidiendo sobre el porvenir del mundo.

JIC: -Lo que sucede es que la historia de

las civilizaciones, de los pueblos, de nuestro país en concreto no marcha en

términos de mi voluntad y/o ideología predeterminada. Pesa mucho nuestra historia,

nuestros orígenes y de dónde venimos. Lo que sí está claro es que somos

occidentales, somos cristianos, hablamos la lengua española y esa cultura

judeo-cristiana nos marca con sus mitos y conductas societarias hasta la

modernidad. Hay que leer e ir a las fuentes de nuestra historia para comprender

que pasó, porque en nuestro país la mayoría

de la gente ha aprendido a leer para servir a una mezquina conveniencia, del

mismo modo que se aprende a contar para llevar la contabilidad y que no le

engañen a uno en los negocios; pero poco o nada saben de lo que es la lectura

como noble ejercicio del intelecto, a decir del escritor español Pedro Salinas. Pero volviendo al

asunto, en lo político sostenemos el valor de la democracia, aunque no la

cumplimos y violentemos nuestra propia Constitución Nacional, pero creo, es uno

de los sistemas más cónsonos con el propio sentido humano. El problema está que no termina de consolidarse por el Estado del Disimulo, que puedo

tratar en otro momento. Estamos hechos de lastres y vanguardia, de pensamiento

aposentado e ideas por verse y definirse. Fíjate el estruendoso fracaso de

la Venezuela actual con esa vieja idea liberal y marxista, redentora, mesiánica, mediante la cual el

esfuerzo de unos cuantos amigos de la justicia puede salvar a todos en un

oportuno momento. Al final un concretísimo fracaso con fecha, apellido y

relato. ¿Pero que de los triunfadores? ¿A

dónde llegaron? ¿Qué significan? El país que tenemos es un desastre, habrá que

quitarse las máscaras, mirarnos hondo y

profundo a ver que producimos como autocritica sincera y honesta, sin engaños.

Cualquier esfuerzo en decirlo para salir de este fraude, tendrá que ser

bienvenido. No somos reducibles ni

descifrables. No hay civilización y barbarie, ni democracia y dictadura, ni

socialismo redentor ni capitalismo malvado, al menos como opciones de nuestras

horas. No hay síntesis, porque hasta el momento hemos sido incapaces de

escribir un buen libro capaz de analizar, estos años de lo vivido. Somos el

símbolo de nuestra propia frustración, los fantásticos ilusos de la ideología,

porque el día y la hora no nos dicen absolutamente nada. En fin nuestra

trascendencia, aquello que hemos dejado atado, aquello que significa, es

elusiva y sobre todo extraviada. ¿Cuándo saldremos de esto? Está por verse.

-Has dicho una palabra

clave que es necesario no dejar por sentado: Estado de Disimulo. ¿Cómo se come

eso? En la actualidad has revisado ese concepto, sigue imperando o ha variado

con el correr de los años.

JIC: - Como no, esa es parte de mi tesis

cardinal y no creo que haya cambiado, más bien se ha profundizado en los

últimos años. En una entrevista realizada por un grupo de amigos de la COPRE, en el año 1987 dije que tiene que ver con la naturaleza del

Estado que hemos recibido como herencia los venezolanos, es decir el Estado

como resultado de la idea o concepto del caudillo de turno, que al erigirse

como edificio teologal del deber ser, provoca la distancia abismal con las

necesidades del individuo obligándola a disimular. Con las variantes del caso,

creo que así se ha comportado el Estado venezolano desde los tiempos de

Francisco Fajardo hasta la actualidad. Ello a su vez está relacionado con el país campamento, el país prescindible,

el país provisional. Estamos cansados de ver esa dualidad del poder, entre lo

que se dice y lo que se hace, y el ciudadano se ha acostumbrado a ese Estado

del Disimulo, a no cumplir las leyes porque sus representantes no las cumplen,

entonces no le queda de otra que disimular para sentirse venezolano. El

déspota, y vaya si los hubo, jamás uso la palabra <<tiranía>> ni los eufemismos

correspondientes, como podría ser la palabra <<autoritario>> o <<gobierno

de fuerza>> o <<régimen de excepción>> Por el contrario llama

a una nueva Constitución que se convierte en un ejercicio retorico, destinado a

disimular las criadillas del gobernante. En lugar de escribir <<me da la

gana>>, el legislador por orden del déspota, escribió “en nombre del bien

común” y demás afrancesamiento por el estilo. El resultado es que es que nos

hemos acostumbrado a percibir que las leyes no tienen nada que ver con la vida.

Nunca levantamos muchas salas de teatro en este país. ¿Para qué? La estructura principista del poder fue

siempre nuestro mejor escenario.

-Ahora me gustaría que

bajáramos del país a tu obra dramática, sé que tu obsesión del país que habitas

está plasmado en la escena, sobre todo por eso último que señalas, nuestra

propia historia es el mejor escenario para el teatro. Entiendo que has creado

una especie de “cosmovisión”, de interpretación personal de la historia y la

cultura venezolana con ese toque de originalidad conmovedora y dramática de lo

que somos. Muy en la línea de lo que dice el crítico teatral Leonardo Azparren

en el sentido que el dramaturgo tiene como tarea reconstruir sentimientos

ancestrales y reinstalarlos en la zona emotiva del espíritu de su época, para

que las costumbres del pasado se tornen historia presente y el presente

prolongación de los siglos. Y muchas de esas costumbres se convierten en

cultura a partir de los mitos de la oralidad.

JIC: Yo lo plantearía más bien como un

sube y baja, como un columpio, muy lúdico por cierto, entre el ayer y el hoy,

entre pasado y presente, como especie de un encuentro que se ama y se odia,

porque así es la vida, mucho más con ese componente del mestizaje que te

explique hace rato, y eso nadie lo puede cambiar. Por otra parte yo me pregunto ¿Cuál teatro? Y a mí se me ocurre una

respuesta. Aquel donde se hable de nosotros, aquel donde podamos ser nosotros.

Pero nuestros autores lo rehúyen, quieren elevarse por encima de humanizar el

teatro y por eso nuestro arte escénico no ha podido empujar como lo debe. Yo

rompí hace tiempo con las camisas de fuerzas ideológicas, me interesa el drama

nacional y sus perspectivas. En una ocasión le confesé al periodista Ramón

Hernández, cuando produzco no milito. Pasa que en nuestro continente y muy

concretamente en Venezuela, cuando un escritor asume la defensa de una

situación ideológica lo hace hasta sus últimas consecuencias, hasta los

tuétanos. Compromete palabras, sentimientos y hasta su particular sangre. Yo no

hago eso, mi teatro es de la gente.

-Es posible afirmar que

tu dramaturgia involucra con todos sus riegos una ética, una develación

catártica, una política, la de considerarse históricamente; y una metafísica en

su interés –intimo personal- por lo

que quieres contar. Es lo que puedo apreciar en tus obras más reconocidas como

son Profundo, Acto Cultural, El día que me quieras y El Americano Ilustrado, escritas y

escenificadas con repartos estelares. Y me interesa saber si Una Noche Oriental

representa una continuación de la dramaturgia que te acabo de nombrar.

JIC: - No lo sé. Cuando lo vea en el escenario te lo podría decir. Lo único

que puedo adelantar es que Acto Cultural transcurre en 1929, El Día que me

quieras en 1935 y ahora estoy en 1958. Yo siempre he dicho que uno siempre

escribe la misma obra. El ser humano no cambia y los escritores de teatro

menos, escribimos siempre la misma obra, la disfrazamos de muchas maneras, pero

en el fondo es lo mismo. En mi caso particular, me interesa contra una historia

que yo creo que es fundamental en este país: como los venezolanos asumimos

formas y caemos en contradicción con esas formas que hemos adoptados; es decir

como entre lo que un hombre piensa y lo que un hombre hace existe una

diferencia radical, cómo ser en Venezuela una vergüenza. Yo he querido mostrar

eso en mi teatro, desde los personajes de “Profundo”

que se abrazan a una religión para pedir dinero, los miembros de la Sociedad

Pasteur de “Acto Cultural” que hacen

cultura para obtener una posición o una protección, o con Pio Miranda que tiene

una enorme rabieta en “El Día que me

Quieras”, y se hace comunista porque le da vergüenza su rabia. En “Una noche Oriental” sus personajes

intuyen como posible de cambiar, de ser de otra manera.

-¿Maestro Cabrujas, si

en este momento le exigieran seleccionar su mejor obra dramática para su

escenificación, cual escogería de su amplio repertorio?

El maestro Cabrujas no

lo pensó mucho

JIC: -Fiósole…

-Perdone Maestro, pero

no la conozco

JIC: -No es Usted la excepción. Esa pieza

teatral es la menos conocida y la menos

divulgada. Imagínese que fue estrenada el 13 de octubre de 1967 en el Teatro

Alberto Paz y Mateos en Caracas, en la temporada inaugural del Nuevo Grupo,

bajo la dirección de mi amigo Herman Lejter. No recuerdo cuantas funciones,

pero de allí no volvió a las tablas. Esa

pieza yo le tengo mucho afecto por motivaciones personales y

porque su texto argumental representa un cambio, una transición y un camino. Te

comento que nació de una semana insólita que viví al lado de Herman Lejter, a

quien le dedico la pieza. Resulta que ese año, 1967, fuimos encarcelados por el

SIFA (Servicio de Inteligencia de las Fuerza Armada) Lejter, Carlos González Vegas y yo

durante una semana sin saber las

razones, pues resulta que al final me entere que nos habían delatado por acciones políticas

que nunca habíamos hechos. Eso me conmocionó y lloré. El resultado fue Fiésole,

que a la postre significó mi gran fracaso teatral, pero mi gran

orgullo, porque yo dije “al diablo” yo voy a escribir de lo que me pasa.

-¿Y en resumen me puede

echar el cuento de su argumento y si representó su gran fracaso, como es que

insiste ahora…?

JIC: -Es una obra inspirada en el teatro del absurdo, donde el espació verbal suplanta lo que el espacio físico le niega. Su punto de partida es la motivación personal, como ya te dije, y su punto de llegada es cambiar el pasado en un presente y abrir nuevos espacios dramáticos. La trama es muy lineal, se desarrolla en una celda y los dos personajes, el uno y el otro, después de agotar todos los temas de conversación, cantar todas las arias de ópera conocidas, recitar cuantos poemas recordábamos, surgió en nosotros el fastidio con el país, ante la evidencia de que algo así pudiera ocurrir. Comenzamos a pensar en ahorrar dinero, cuando saliéramos y marcharnos a Europa, quizá a Fiézole, ese pequeño pueblo italiano enclavado en una montaña y allí remontarnos a los valores del Renacimiento. Eso es lo que nos podía salvar desde la esperanza utópica. Fiézole en muchos sentidos la experimentación de la nueva manera de aproximarse a la vida y al escenario. Es una obra sin mensaje y sin toma de posición. Es un adiós al pasado, surgió de una fobia a las formas teatrales establecidas. Y la seleccionaría sin pensarlo dos veces porque Venezuela está pidiendo a gritos cambios, no podemos seguir en la misma cosas que nos están indicando que por ahí no es el camino para salir de este atolladero en que nos encontramos. Eso lo deberían saber los políticos de este país.

-Y una última pregunta capciosa ¿Sigue Usted siendo comunista?

JIC: ¡-Así y sin anestesia la pregunta!

No la esperaba, pero tampoco rehúyo. Provengo

de una familia pobre de Catia y mis padres se esforzaron en que estudiara en

una escuela jesuita, pero la religión no me convencía más que las ideas

comunistas que me llegaron por la lectura de Los Miserables de Víctor

Hugo y las películas mexicanas de

ese entonces, recuerdo a dos grandes actores como lo fueron Pedro Armendáriz y Pedro Infante con

una película titulada “Nosotros los

pobres” y aquella sentencia de rabia:

¡Malditos los ricos! Y eso también lo decían los comunistas con su tono

pomposo, protocolar y “científico”. Eso fue como una fiebre que les dio a los

jóvenes de mi generación bajo el régimen

de Pérez Jiménez. Éramos, a fin de cuentas, unos retóricos, creíamos que el

verbo suplantaba la realidad y nos daba poder. Éramos muy angustiados y todo

eso lo vivimos sabiendo lo que vivíamos, sabiendo que lo que nos faltaba era

grave y en verdad buscábamos que nos sucediera. Eso me lo concedo y se lo

concedo a la gente de la plaza Pérez

Bonalde. Pero eso duró muy poco tiempo y debo aclarar que nunca me

consideré ateo, ni renegué del Dios del Cristianismo, ese que solemos

representar en ese señor que tiene barba. Cuando llegó la época de la guerrilla

contra Rómulo Betancourt, nosotros

desde la ciudad colaborábamos con la gente que estaba armada en las montañas,

pero cuando al fin fracaso la lucha armada, fue el pasaporte para decir: “José Ignacio llegó el momento de decir lo que te dé la gana”. Al final produje un

pensamiento crítico, absolutamente autónomo, incómodo para Tirios y Troyanos. Cultive una gran amistad

con Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez en la idea de un socialismo democrático,

porque los modelos de revolución que conocemos no son nada satisfactorios. El

peor error de una revolución es considerarse así mismo absoluta y que promueva

el culto a la personalidad. Yo quiero una revolución que me diga cuales son los

valores que me promete. Y finalmente te

digo, yo nunca he podido imaginarme a mí mismo en un país donde no pueda

decirse lo que uno quiera porque yo creo que la persona que escribe teatro debe hacerlo para subvertir, transgredir y

molestar, no para complacer. Por eso digo que no sé qué haría bajo un régimen

dictatorial. Por otra parte déjame decirte que estoy cansado de escuchar que

este país es una basura, un horror, un desastre. Eso es síntomas de una frustración. Uno debe amar este maldito

país. Uno debe amar esta mierda de país. Hay que amarlo para poder tener coraje

de hablar mal y no hablar mal por un estado enfermizo de la persona.

-José Ignacio Cabrujas

encendió el décimo cigarrillo y después de una larga pausa se paró de su silla

y como faltando algo por decir soltó esta aseveración.

Gracias amigo por dejarme hablar en lo que yo creo. Al final

creo que el ser humano pensante no está completo sino dentro de un contexto

histórico, y eso a mí me importa muchísimo. Quizás en la otra vida sea un

historiador reconocido como tantos que han sembrado el saber histórico entre el

siglo XIX y el XX. La historia ocupa un lugar muy emotivo en mi vida, trato de

reconstruirme a mí mismo, ya que me considero un ser histórico.

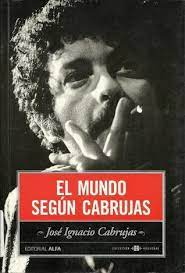

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFICA: El MUNDO SEGÚN CABRUJAS. Intervenciones

y textos periodísticos de JIC. Editorial ALFA. 2009. Caracas. JOSE IGNACIO CABRUJAS Y SU TEATRO. Leonardo

Azparren Giménez. Bid&co. Editor. 2012. Caracas. CABRUJERIAS. Francisco Rojas Pozo. Universidad Pedagógica

Experimental Libertador/Maracay. 1995. Maracay. OBRA DRAMATICA. José Ignacio Cabrujas. Editorial Equinocio. 2010.

Caracas. Artículos sueltos de El

Nacional y el Diario de Caracas.